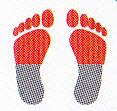

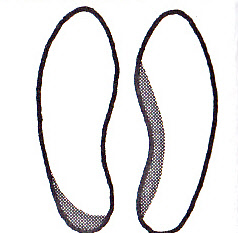

整体という言葉を生み出した野口晴哉氏は人の足裏の重心の特徴から、骨格・体型がどのように変わるのか?という特徴を体量配分計という特殊な体重計を二つ使い、何十万人という左右の踵と足の親指と足の小指の3点の重さを計測し統計をとり、観察を行った結果から足裏の重心となりやすい姿勢の関係を作り上げました。足裏の重心の関係となりやすい姿勢の特徴=体の癖は、「体癖」と呼ばれています。

整体という言葉を生み出した野口晴哉氏は人の足裏の重心の特徴から、骨格・体型がどのように変わるのか?という特徴を体量配分計という特殊な体重計を二つ使い、何十万人という左右の踵と足の親指と足の小指の3点の重さを計測し統計をとり、観察を行った結果から足裏の重心となりやすい姿勢の関係を作り上げました。足裏の重心の関係となりやすい姿勢の特徴=体の癖は、「体癖」と呼ばれています。

人の体の動く方向は上下・左右・ねじる・縮まる、拡がる・前後に分類されます。それぞれの人に無意識に動きやすい・動くのが得意な方向があります。

靴底の減り方の違いから、筋肉質の人、お尻が締まりプリっと出ている人、お尻が垂れ気味の人、細いマッチ棒のような人、まん丸な感じの人、四角い寸胴の感じの人、猫背の人、逆三角形の人、など骨格・体型に色々タイプがあります。

無意識や咄嗟のときに各体型の人がどんな行動や振る舞いをするかや性格的な傾向を導き出しています。

正式な野口整体の体癖決定について

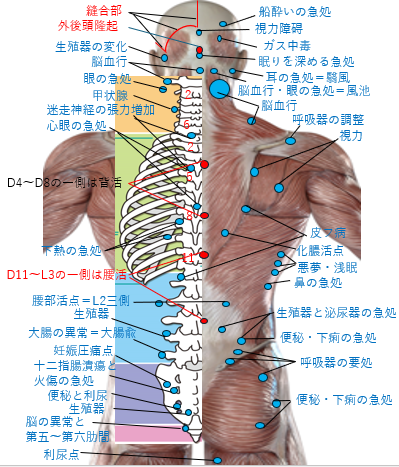

<野口晴哉先生の整体法講座より以下抜粋>腰椎三番が前後に偏るというのは、緊張するほどに前の方に力が入る状態です。六種体癖(前後型の後型)の場合は、力が前に入っている時はくたびれている状態。

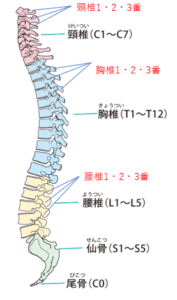

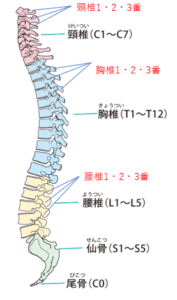

いずれの場合も、三番は立って前に力が入ると、そこが飛び出してくる。背骨は正規であれば腰椎三番、胸椎五番、頸椎三、四番の境目、尾骨の処で湾曲して一定のカーブを描いている。

赤ん坊の時はそれがなく、真っ直ぐです。成長と共に湾曲してくるのは、それが直立動作をする際に都合がいいからです。

体に左右差があれば、これに似た湾曲(上下の湾曲に似たものが左右にも)が生じるのですが、ここでの湾曲は、腰椎三番の左右転位に伴って生じるバランス調整の結果として三番の二側が硬直するということであって、調整的な意味しかありません。

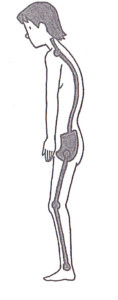

前型(5種=呼吸器型)の人は、腰椎部分の湾曲が足りない(前への反りがない)ため、立った姿勢のときも、腰がすーっと真っ直ぐになっています。だから、そういう姿勢を見れば、前型の傾向の人であるとすぐに分かる。そして、腰椎三番は飛び出している。この飛び出しが、立ったことによるバランス調整のための飛び出しかというと、寝ても横になっても飛び出しているから、そういう習慣が体についてしまっている為だということになります。

こういう傾向とは逆に、腰椎三番が奥に入ってしまう傾向の人がいる。

三番が四番を抑えつけるように四番に影響して、体の奥の方へ入ってしまって見えないほどになっている、これは閉型(9種=生殖器型;足裏の内側に過重)の体癖傾向の人。実際は三番が上がっているのですが、奥に入っているために下がって四番にくっついているように見えるのです。

腰椎二番と三番の逆側に硬直が見られるのは、左右傾向(3・4種=消化器型=左右型)。

腰椎二・三番の同側に硬直があれば捻れ傾向(7・8種=泌尿器型=捻れ型)。

三番が飛び出していれば前傾向(5種=呼吸器型=前後型の前型)。

三番が引っ込みすぎていれば閉傾向(9種=生殖器型=開閉型の閉型)。

開傾向はそれが混じったようなもの。

上下型傾向は、上記と比べてちょっと観察が難しいが、上下は前後系統の三番に似ていて、かつ三番が上がっている(三・四番に隙間)。

体癖の出発点は、腰椎に集まる力のズレにあるから、三番にどういう力がかかっているかを観察すれば、その人の体運動の傾向やその特性が判ってくるわけです。

この三番の観察は、大変難しいものであるから、沢山の人の腰椎三番を調べて、何度も繰り返し練習することが必要になります。

まとめますと、腰椎三番が

上がっていれば上下(1・2種=頭脳型=上下型)、

下がっていれば開(10種=生殖器型=開閉型の開型)、

引っ込んでいれば閉(9種=殖器型=開閉型の閉型)、

突出は前後(5・6種=呼吸器型=前後型と1種=頭脳型=上下型の上型)、

右か左に偏っていているのは左右(3・4種=消化器型=左右型)、

二番と三番の二側の硬直が同じ側にあれば捻れ(7・8種=泌尿器型=捻れ型)です。

以下に各体癖の特徴を書かせていただきます。

各体癖のご説明

上下型(上下に動きがしやすい人)

上下型は頭脳型とも呼ばれています。

頭であれこれと考えることが多く首が太く長い特徴があります。

上型(1種=頭脳型)

上型(1種=頭脳型)

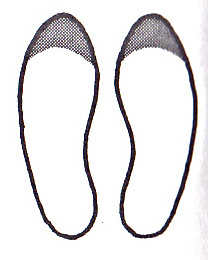

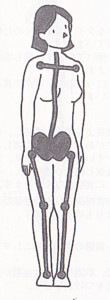

つま先重心の人は、背骨が鉛筆のようにまっすぐに伸びていて、

一見スラッとした感じで姿勢がよく見えます。

お尻の後ろへのでっぱりも少ないです。

腕と膝が前に出やすい・顔がやや上を向く傾向があります。

上に伸びあがって歩く感じになります

緊張しているときは特につま先に力が入りやすくなります。

何か物を上に挙げる動作がやりやすいと感じます。

下型(2種=頭脳型)

下型(2種=頭脳型)

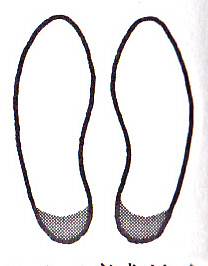

踵に重心の人は腕が体の後ろに行きやすくなります。

顔は下を向きがちで、良くうなずく傾向があります。

首の前側や横のラインが凝りやすくなります。

全体的に丸みを帯びた体型になる傾向です。

上下型は共通して

緊張しているときはつま先に力が入りやすくなります。

歩くときなどは上下運動でリズムをとります。

上下運動の動きの焦点は、腰椎1番になります。

疲れると無意識に足を投げ出したくなります。

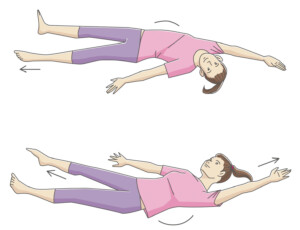

左右型(左右に動きがしやすい人)

左右型(3・4種)は消化器型とも呼ばれています。

食べることが非常に好きで、病気などをしても食欲が出ると元気になると感じます。

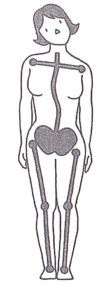

左型(=消化器型=3種の人が多い傾向)

左型(=消化器型=3種の人が多い傾向)

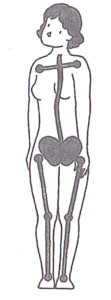

左足に重心がかかる人は、左の足関節(足首)が大きくなりやすいです。

体重計に両足を乗せて量ると10~20%偏りが生じます。

右肩が上がり、頭を右に傾けると楽。肩コリを感じやすい。

たまに逆の動作をしてバランスをとります。

骨盤も後ろから見ると右が高く、左が低くなります。

うつ伏せになった状態では、肩甲骨の下の端の辺りが盛り上がる。

歩くときなどは左右運動でリズムをとる。

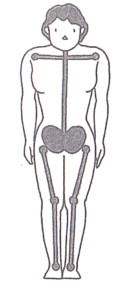

右型(=消化器型=4種の人に多い傾向)

右型(=消化器型=4種の人に多い傾向)

右足に重心がかかる人は、右の足関節(足首)が大きくなりやすいです。

体重計に両足を乗せて量ると10~20%偏りが生じます。

左肩が上がり、頭を左に傾けると楽。肩コリを感じやすい。

たまに逆の動作をしてバランスをとります。

骨盤は後ろから見ると、左が高く、右が低くなります。

うつ伏せになった状態では、肩甲骨の下の端の辺りが盛り上がる。

左右型は共通して

歩くときなどは左右運動でリズムをとる。

左右運動の動きの焦点は、腰椎2番になります。

体を休めるときは偏っている側の脚を逆側の膝に乗せる。

重心と逆側の腰椎2番は胃と肝臓と関連が深く、筋肉が収縮すると胃が縮みますが

その反動で胃は広がりたくなるので、食べること飲むことが好きなタイプです。

腰椎2番が硬くなると全身が疲れていると感じる。

前後型(前後に動きがしやすい人)

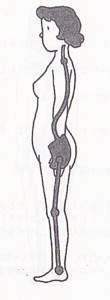

前型の人は胸を張り肩幅が広く、後ろ型の人は猫背の人が多いのが特徴です。

前がかり重心の人は、両足とも前がかりです。

前型(5種=呼吸器型)

前型(5種=呼吸器型)

首が前屈してアゴを前に突き出しています。

グッと下から見上げようとするとき半白眼になりやすい。

何かを考えるときは腕組みして下を向き、足の親指に力が入ります。

重心が前がかりで、お辞儀をするとき前に倒れてしまうので

お尻を後ろへ突き出すことで、重心を後ろよりにしバランスをとる。

また肩を張りバランスをとっているので、逆三角形のスポーツマン体型

をしています。普段の動作のときは、肩に力を入れて行動をします。

腰が疲労してくると、腰の力が使えないため、肩や腕に力がずっと入ります。

前後運動の運動の焦点は腰椎5番になります。骨盤は前傾しています。

座ったまま居眠りをするのが得意。疲れると肩を回したくなる。

膝を上下に動かすような貧乏ゆすりやリズムの取り方をします。

寝ているときは布団を抱いて寝ている場合が多いようです。

緊張するとお腹が小さくなる。

後型(6種=呼吸器型)

後型(6種=呼吸器型)

両肩が前に出て背中が丸まっている、いわゆる猫背の体型をしています。

この肩の力が抜けて、前にでているときが高調なときになります。

高調時は意識しての行動より無意識的にいろいろ行動する傾向が強いようです。

立っているときは後型とありますが重心は前にあります。

しかし前型と比べ外側に重心がかかる度合いが強いです。

しゃがんだ時には重心は後ろの外側がかりになります。

体の調子が低調のときは、前型のように肩に力が入る傾向があります。

前型は、肩に力が入るときに行動的になりますが

後ろ型はは陰気になりやすく、陰気になるのが嫌で、

あえて熱のある言葉を多く吐く傾向が強いようです。(あまり動かず言葉が優先)

エネルギーを集中するときは重心は内側に、

エネルギーを分散するときは重心は外側にかかる傾向が強いようです。

疲れると呼吸器に影響がでやすく、ハーハーハー息切れする傾向があります。

前型は、意識しての行動が多く筋肉を積極的に動かし体のエネルギーを使います。

後型は、嫌なことも良いことも無意識的に体が動き体のエネルギーを使います。

例えば嫌なことを頼まれた時でも、無意識に頬をプッとふくらませたなど

意識では返事をするつもりはないのに、体が返事をしてしまいます。

前型と後型ではでは、高潮期・低潮期で肩に力が入る・抜けるのが逆転しています。

前後運動の運動の焦点は腰椎5番になります。後型は前型より骨盤は後傾し柔軟性が少ないです。

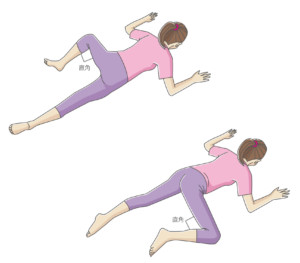

捻れ型(体を捻じる動きがしやすい人)

捻れ型(7・8種)は泌尿器型とも言われています。

捻れ型(7・8種)は泌尿器型とも言われています。

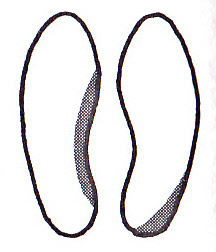

一方は踵、もう一方はの前の親指に重心がかかっています。

がっしりした体格の人が多いです。

右捻れ型(=泌尿器型=7種に多い傾向)

上半身が右に捻じれているタイプのため、左肩が前に出ている。 アゴを右斜めに突き出している。

アゴを右斜めに突き出している。

右の踵と左足の親指側に重心がかかっています。

片方に偏平足がある傾向があります。

上半身が発達していて、どちらかというと胴長短足の体型をしています。

左捻れ型(=泌尿器型=8種に多い傾向)

左捻れ型(=泌尿器型=8種に多い傾向)

上半身が左に捻じれているタイプのため、右肩が前に出ている。

アゴを左斜めに突き出している。

左足のの踵と右足の親指側に重心がかかっています。

片方に偏平足がある傾向があります。

下半身が発達していて、足がむくみやすい傾向があります。

捻れ型(7・8種)は共通して

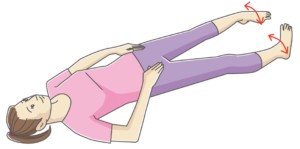

歩くときなどは捻じれ運動でリズムをとります。

肩が捻じれる動きをするのでその反動でお尻を振り歩く傾向があります。

捻れ運動の焦点は腰椎3番になります。

じっとしていると、知らない間に体が捻じれ腰が痛くなりやすい傾向。

疲れると足がだるくなりやすく、寝るときに気になる傾向があります。

また寝返りを多くする傾向もあるようです。

緊張すると尿意頻繁になりやすい傾向。

体がかなり捻れてから気づくので神経痛・痛風・リウマチ・帯状疱疹などに

なりやすい傾向。風邪を引くとのどの痛みを感じやすい。

字をノートなどに書いていると行や列が斜めになりやすい。

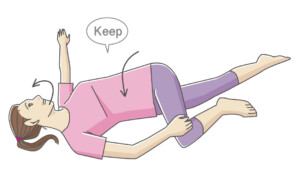

開閉型(骨盤を閉じたり開いたりする動きがしやすい人)

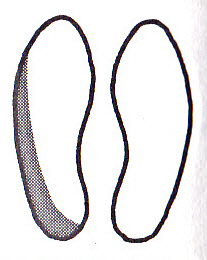

閉型(9種=足裏の内側に重心=生殖器型)

閉型(9種=足裏の内側に重心=生殖器型)

開閉型は生殖器型とも呼ばれています。

精力や愛情が強いタイプの人が多いです。

お尻が上がっており弾力的で丸みを帯びている、いわゆる出っ尻タイプです。

小柄な場合が多いけれど、筋肉は立派についているけいこうにあります。

手首や足首が引き締まっている傾向があります。

足の親指側に重心がかかり骨盤が締まり太りにくい傾向があります。

偏平足の人も多い傾向にあります。

足の小指が薬指に巻き込む傾向もあるようです。

骨盤の開閉の運動の焦点は腰椎4番になります。

疲れるとしゃがんだ姿勢が楽です。

寝るときは丸まって寝ることが多いようです。

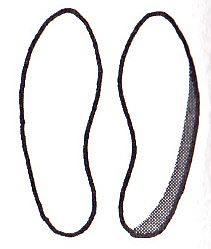

閉型(10種=足裏の外側に重心=生殖器型)

閉型(10種=足裏の外側に重心=生殖器型)

お尻が平たくて、腹部が大きいふっくらした体型が多いです。

手足は小さいけれど、手首足首の関節は大きい傾向があります。

足の外側に重心があり骨盤が開いているので、しゃがむと

後ろに倒れてしまいます。

また膝をグッと抱え込む動作もきつく感じます。

骨盤の開閉の運動の焦点は腰椎4番になります。

疲れるとふんぞり返りたくなります。

寝ているときは大股開きで「大」の字に寝る傾向にあります。

出産をすると骨盤が開き太りやすい傾向にあります。

体が大きく太っているのに小さな字を書く傾向。

各体癖の体型と性格の特徴の早見表とkindle書籍刊行のお知らせ

【上下型(頭脳型)=1・2種=腰椎一番に力が入りやすい】

↓↓↓↓

「1種(陽)の体型」

・大柄な人が多い、「大木」のような体型をした人が多い

・上半身ががっちりしているけれど、下半身が頼りない

・面長で骨太、首が太い

「1種(陽)感受性の特徴」

・理性的、観念的

・平等を愛し、贔屓はできない

・保守的で冒険はしない

・真面目で博識

・正しいことや真実を求める(やや教条的な側面もある)

・体力はあるけれど、感覚は鈍い

「2種(陰)の体型」

・首が前に出ている(ストレートネックになりやすい)

頷くときに頭を下げず、キツツキのように首だけを前に出す

1種より首は細い

・声に張りがない

・暗めな雰囲気(影が薄い感じの人も多い)

・貧血気味や貧血傾向

「2種(陰)の体型」

・神経過敏(奥手の人が多い)

・伝統的なことを重んじる

・メモを取るのが得意で、人の話を聞き、正しく伝えることができる

・ルールや規則はきちんと守る

・恋愛でも義務を遂行するような感覚

・性への目覚めが遅い

【左右型(消化器型)=3・4種=腰椎二番に力が入りやすい】

↓↓↓↓

「3種(陽)の体型」

・左右差があり、どちらかの肩が上がっている

・可愛らしく童顔で丸顔

・全体として明るい雰囲気

・よく食べる(右肩上がりだと胃の収縮が活発になりよく食べられる)

「3種(陽)の感受性」

・感情表現が豊かで愛嬌がある

・空腹になると機嫌が悪くなる

・気分が変わりやすい

・非論理的、非理性的、ひらめきがある

・清濁、公私の区別がつかない

「4種(陰)の体型」

・やせ型で真っ直ぐな背中(華奢な人が多い)

・ややいかり肩に見える人もいます

・暗く地味な印象ですが、優しげな表情

・声が小さい

「4種(陰)の感受性の特徴」

・感情表現が弱い

・気持ちが定まらない

・他人の感情に同調しやすい

・自分でも気づかないくらい内に秘めた執念深さ

・不潔を嫌う

【前後型(呼吸器型)=5・6種=腰椎五番に力が入りやすい】

↓↓↓↓

「5種(陽)の体型」

・逆三角形の背中、胸板が厚く筋肉質

・つま先に体重が乗り、胸を張って反り返っている

・女性の場合、スタイルはいいですが男性的な印象

・お辞儀をすると前荷重で倒れてしまうので、お尻が突き出してバランスを維持

「5種(陽)の感受性の特徴」

・合理的

・前向き、明るい

・決断力があり、引き際も早い

・支配欲が強い(組織のリーダーに多い)

・飽きたり、見切りをつけると冷酷な面がある

「6種(陰)の体型」

・やや猫背

・スラッとした美男美女が多い

・目が座る

・顎がしゃくれている

・お尻が薄い

・女性の場合、病的な感じのセクシーさが特徴

「6種(陰)の感受性の特徴」

・声をかけられても気づかない

・夢想家、ロマン志向

・退廃的で妄想的

・少人数のグループでカリスマになりやすい

・ドラマチックな恋愛になりやすく、裏切りによって愛情を確かめることも

【捻れ型(泌尿器型)=7・8種=腰椎三番に力が入りやすい】

↓↓↓↓

「7種(陽)の体型」

・上半身を捻る

・胴体が太く「四角い」印象

・声が太い

・目鼻立ちがクッキリとして目力が強い

「7種(陽)の感受性の特徴」

・大げさな表現、過剰さ

・相手と張り合う(勝つことや一番になることへの執着)

・戦うことで初めて相手と心を通わせることができる

・大変な状況になればなるほど自分を追い込む

・ゴジラ的

「8種(陰)の体型」

・下半身を捻る

・がっしりしていて、やや浮腫んだ印象

・やさしさ、落ち着き、鈍感さを併せ持つ

「8種(陰)の感受性の特徴」

・負けたくない

・永遠の№2を狙う

・我慢強い

・途方もない努力

・土壇場に弱い

・酒癖が悪い

・ひらめき、直感が働かない

・他人への深い感謝(宗教的)

・ガメラ的

【開閉型(頭脳型)=9・10種=腰椎四番に力が入りやすい】

↓↓↓↓

「9種(陽)の体型」

・骨盤が閉まっている

・ふくらはぎより太ももが長い

・お尻が後ろに出る

・顔のパーツが真ん中に寄っている

・実際よりは小柄に見える

・着痩せして見える(男性は筋骨隆々)

「9種(陽)の感受性の特徴」

・妥協できない

・高い集注力と直感力(動物的直感)

・自分がこだわったことへの執着が強い

・分業が苦手

「10種(陰)の体型」

・骨盤が開いている

・顔のパーツが大きく、優しげな顔立ち(ウルトラマン的)

・女性の場合大きな胸や洋ナシ型のお尻

「10種(陰)の感受性の特徴」

・博愛

・来るもの拒まずだけれど、全面的に頼らないと無視される

・多くの人を引き寄せ、そのすべての人を受け入れる千客万来

・弱い者の世話をしたい

・八方美人

・仕事はやや雑

・性欲的なものは老いるのが早い

【kindle電子書籍「体癖の観方と体癖修正体操」刊行のお知らせ】

本書では、YouTubeやブログや書籍などで色々な方が「体癖論」について情報を発信されていますが、各体癖の<体の特徴><無意識の要求の方向><反応の仕方><注意の向き方>の項目に分け、心の傾向についても自分なりに分かりやすくまとめました。

<体の特徴>では、無意識についしてしまう行いやすい動作、自然となってしまう姿勢、偏った動きによりでる特徴的な体の部位、寝相、ついしてしまう表情、正座やお辞儀の仕方の特徴、などをご紹介させて頂いております。これは他の「性格タイプ分析本」にない野口整体独自の観方になります。

<無意識の要求の方向>では、意識ではなく潜在意識や無意識が要求している「裡の要求」は本当はどういうものであるか、などをご紹介させて頂いております。

<反応の仕方>では、ついつい行ってしまう人間関係での対応、無意識に出てしまう体の症状、なぜか分からないけどそういう動きをしてしまう部分、などをご紹介させて頂いております。

<注意の向き方>では、自分がついその方向に注意が向きやすい、その方向に考えが言っていると心地よい、人間関係における自分の注意が向きやすい方向、好む物、好む健康法、などをご紹介させて頂いております。

体癖修正体操の一例と<深息法・脊髄行気法><活元運動>

【上下型(頭脳型)=1・2種=腰椎一番に力が入りやすい】

【左右型(消化器型)=3・4種=腰椎二番に力が入りやすい】

【前後型(呼吸器型)=5・6種=腰椎五番に力が入りやすい】

【捻れ型(泌尿器型)=7・8種=腰椎三番に力が入りやすい】

【開閉型(頭脳型)=9・10種=腰椎四番に力が入りやすい】

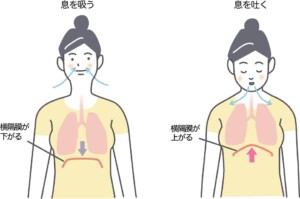

【超重要】深息法・脊髄行気法(背骨で呼吸する)と活元運動

今までご紹介させて頂いた<体癖修正体操>の効果を2倍増あるいは3倍増させるためには、<普段の呼吸の深さ>をさらに深くする野口整体で行われる<深息法><脊髄行気法(背骨で呼吸する)>が必要です。そしてまた野口整体で行われる<活元運動>と呼ばれるものを組み合わせる必要があります。※呼吸法は他にも「老化を遅らせる呼吸法」「内臓を活性化する呼吸法」「アメリカ海軍が使う呼吸法」「侍の呼吸法」「ヨガの初歩的な呼吸法」もご紹介させて頂きます

活元運動に関しましては、

以下の動画を参考にしていただけると良いと思われます。

(動画の31分20秒から活元運動の行い方が紹介されています)

※動画だけでは分かりづらいと思いますので、ご要望がございましたら是非とも体癖修正体操と共に行い方のポイントを詳しくご説明させて頂きたいです。

深息法に関しましては、

①下図のように正座してお辞儀しながら額を床につくまで行います。

(※みぞおちに両手を当てながら行う)

②これを何回か繰り返し邪気を吐き出すと、アクビが出てくるのでそれまで行います。

③下図のように下腹まで息を吸い込みます。

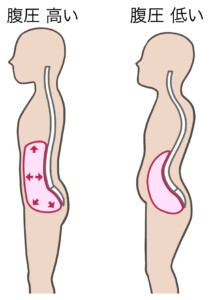

(※息を吸い横隔膜を下げを下腹まで吸い込み腹圧を上げる)

(※吸い込むのは、口中を舐めまわしながら、口から息を吸い込む。)

④下腹まで吸い込んだのを胸に戻しつつ、新しく吸い込みながら胸に吸い上げ、気が下に降りるときに、つばと一緒に「ウーム」と呑み込む。

➄ウーンと少し息を漏らし、そして耐える。それから静かに鼻から吐く。

これを三回ないし五回やります。できれば朝が良いです。

深息法は正座して行うのがいいです。こちらも是非ご説明させて頂ければ幸いです。

脊髄行気法(背骨で呼吸する)に関しましては、

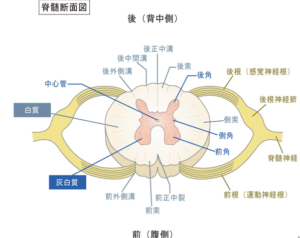

脊椎骨の中には脊髄神経が通っています。その神経の中心には細い穴(中心管)が空いているのですが、それを、首から腰までストローのようにイメージをします。<中心管は下図の椎骨の中央>

頸椎七番から腰椎五番まで、脊髄神経の穴をイメージして、首の付け根から腰まで息を吸い込んでいくつもりになるのです(吐く時は意識しない、または丹田に吐く)。

これが「脊髄行気法」です。(身につけば、最初に「深息法」で呼吸を行い、その後に「脊髄行気」で呼吸を行うのを併せて行うと、息が長く深くなります)。

【<深息法・脊髄行気法(背骨で呼吸する)>と<活元運動>が重要な理由】

<野口晴哉先生の整体法講座より以下抜粋>

体力のある人は、腹部で深く呼吸している。

疲れるとみぞおちで呼吸する。

更に疲れると胸で浅い呼吸をする。

更に疲れがひどくなると鼻で呼吸する。

鼻で呼吸するようになると危険である。

浅い呼吸をしているのは、とにかく疲れており、体力がない状態である。

下腹が出て弾力がある状態は度胸がよくなる。動作がきちんと決まる。体が健康になっていく。

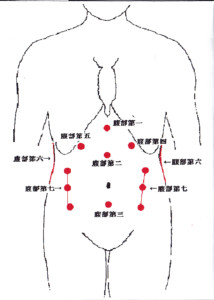

みぞおちの力を抜いて、腹部第三(丹田:臍より三横指下or四横指下)に力を入れるということは、簡単なようだが実際には極めて難しい行為である。

健康な人は、自然に丹田に力が入っていく。赤ん坊でもやっている。

弱るとお臍やみぞおち、胸、鼻で呼吸するようになる。

考えが深くなると、自然に下腹で呼吸するようになる。

いつも咄嗟に腹でものを考えるように、腹で動作するようにしなければならない。

みぞおちに偏り疲労が起こると、元気がなくなり無気力となる。言いたいことも言えなくなり、だんだん抑制的になってくる。

たくさんある急所のなかでもこの鳩尾は非常に大事で、普段からここに余分な力が入るような姿勢をしていると、寿命を削ることが多い。

深息法は、古い気を出して新しい気を吸うことである。

色んなことが気になったり、細かい事に気が散るようになったら、この深息法を行う。

(『風声明語2』より)

「背骨で息をする・・・だるいとき、疲れたとき、身体に異常感があるとき、心が不安定なとき、気がまとまらぬとき、静かに背骨で息をする。

腰まで吸い込んで、吐く方はただ吐く、特別に意識しない。

この背骨で息をすることを、五回繰り返せば心機一転、身体整然とすることが、直ちに判るであろう。

背骨で呼吸するといっても、捉え処がないという人が多いが、それを捉えた人は、みんな活き活きしてくる。顔がそれ以前と全く異なってくる。腰が伸びる。

なぜだろう。平素バラバラになっている心が一つになるからかもしれない。脊髄に行気されて、その生理的な働きが亢まるからかもしれない。

ともかく、人間はこういう訳の判らぬことを、一日のうちに何分間か行なう必要がある。

頭で判ろうとしてつとめ、判ってから判ったことだけ行なうということだけでは、いけないものがある。

自分の心が静かになったとき、自分の心に聞いてみるがよい。広い天体のうちのである地球の上の人間が、判ったことだけやろうとしている、その寂しさが判るであろう。

頭で判らなくとも、背骨で息をすることが、宇宙の心に通う道筋になるかもしれない。…

疲れたまま眠るより、乱れたまま心を抑えるより、まず背骨で息をしよう。その後でどうなるか、そういうことを考えないでやることが脊髄行気の方法である。

※呼吸法は他にも「老化を遅らせる呼吸法」「内臓を活性化する呼吸法」「アメリカ海軍が使う呼吸法」「侍の呼吸法」「ヨガの初歩的な呼吸法」もご紹介させて頂きます

初回お試し 15,000円(税込)

※お一人様の場合 8,000円(税込)

内容と注意事項

<深息法・脊髄行気法(背骨で呼吸する)>と<活元運動>を行い<体癖修正体操>を行います。

※1:参加できる人数は初回は5名様までとなります。(お一人様でも大丈夫です)

※2:5名様までが集まれる場所の確保をお願い致します。(参加人数が動ける広さ。)

※3:各自ヨガマットなどをご用意ください。(畳の部屋であれば必要ありません)

※4:動きやすい服装でご参加ください。

※5:呼吸法は他にも「老化を遅らせる呼吸法」「内臓を活性化する呼吸法」「アメリカ海軍が使う呼吸法」「侍の呼吸法」「ヨガの初歩的な呼吸法」などなどもご紹介させて頂きます

時間

初回お時間が90分ほどかかります。

2回目以降

- 90分 25,000円(税込)+施術地までの電車賃

※お一人様の場合 12,500円(税込)

内容と注意事項

<深息法・脊髄行気法(背骨で呼吸する)>と<活元運動>を行い<体癖修正体操>を行います。

※1:参加できる人数は2回目以降は10名様までとなります。

※2:10名様までが集まれる場所の確保をお願い致します。(参加人数が動ける広さ)

※3:各自ヨガマットなどをご用意ください。(畳の部屋であれば必要ありません)

※4:動きやすい服装でご参加ください。

※5:呼吸法は他にも「老化を遅らせる呼吸法」「内臓を活性化する呼吸法」「アメリカ海軍が使う呼吸法」「侍の呼吸法」「ヨガの初歩的な呼吸法」などなどもご紹介させて頂きます

備考

- ご自分がどの体癖傾向か腰椎を見ての分析は90分の時間には含まれません。

- 体癖判定はお一人様につき別途1,000円が必要になります。

※お支払いは現金または口座振り込みとなります。

体癖に関してよくある質問

自分の体癖が1つではないような気がする

各人において体癖は2つか3つ混在している場合はよくあります。混じっている中でどの体癖の色が一番濃いかの濃淡を感じ取ることが出来るとハッキリしてくると思います。

自分の体癖がよく分からない

体に偏り疲労が溜まってしまい、自分の体癖に関する腰椎が鈍感になってしまっている。あるいは腰痛がある、あるいはみぞおちに疲れが蓄積している、頭が忙しく回りすぎている、などの時は感受性が鈍っているので上手く感じられない場合があります、

体癖修正運動だけでなく呼吸法や活元運動が必要な理由は?

平素の生活でお腹や胸部や骨盤にへばりついていた感情の塊(怒り・焦り・恨み・悲しみ・欲求不満)や、自分が知らぬ間に行っていた偏った動きによる疲労の蓄積は、自分自身で一日に何万回も行う呼吸を深くすることにより解消していくことが、たまに修正体操を行うより断然効果があります。呼吸が深くなるということは腹部や胸部の弾力がある状態ですので修正体操が効果を発揮します。なぜなら体の動きを最後にまとめてくれているのは腹部だからです。胸や腹部がやらかくなれば頭の痞えも取れやすくなります。胸やみぞおちが硬いと腰が伸びなくなるので骨盤に負担が掛かりが歪みやすくなります。

体癖を自分で判断できる方法はありますか?

その場で目をつぶって足踏みをされるといいと思います。何回か行い左右にずれていれば左右型傾向、足が斜めに向いてしまっていれば捻れ型傾向、

前に出てしまっていれば前後型傾向、開閉型はの閉型はしゃがむのが好きで、逆に開型はしゃがむと尻もちをついてしまいます。そのほか正座の仕方、寝ている時の形、お辞儀の仕方、うなずき方などで形の面から判断できます。

体の形でなく他の方法で体癖を判定する方法はありますか?

音の好み、例えばドラムのリズムが好きなら前後型。色の好み、例えば派手な色を好むのなら左右型。朝型夜型、匂いに敏感鈍感、手の触覚の感じなどでも体癖傾向が出てくると思います。

体癖の早見表ですぐ相手の体癖を判定できますか?

ご家族とか付き合いの長い友人や職場の同僚・取引先の相手や恋人などで傾向を分析してみると良いのではないか?と思います。

活元運動を行ったことがあるのですが、余り動きが出ませんでした

活元運動は頭の緊張が強かったり、偏り疲労が溜まりすぎて体の弾力が著しく低下していたり、骨盤や足首から下の歪みが大きい場合はで出にくいです。歪みが少なく弾力があり、頭の緊張が少なく頭の中をポカンとできる人は、無意識に体を揺らす動きが多くなり、継続時間も長くなります。呼吸法や体癖修正体操をよく行うと良いと感じます。

活元運動を行い気持ち悪くなったここがあるのですが…

首の緊張感が強すぎるとき活元運動を行うと、平衡感覚に乱れが生じ気持ちが悪くなる場合があります。その場合も呼吸法や体癖修正体操をよく行うと良いと感じます。